100均のダイソー・セリアで売っている「りんごの芯抜き」を購入したので、使用感など使い心地を紹介・レビューいたします。

最近、ヘルシオで焼きりんごを作るのに凝ってまして

芯をくり抜くのに欲しかったのです。

因みに、りんごの芯取りはどこに売っているかというと、キッチンコーナーに置いてあります。

ホームセンターの島忠でも同等のものが売っていますが、

278円と少し値段が高めです。

りんごの芯抜きパッケージ確認

りんごの芯を取り除く、くり抜き器のパッケージ表側。イラストで使い方の説明が書かれています。

裏側には「特徴」「使用方法」「使用上の注意」が書かれていますので、それぞれ詳しく見ていきます。

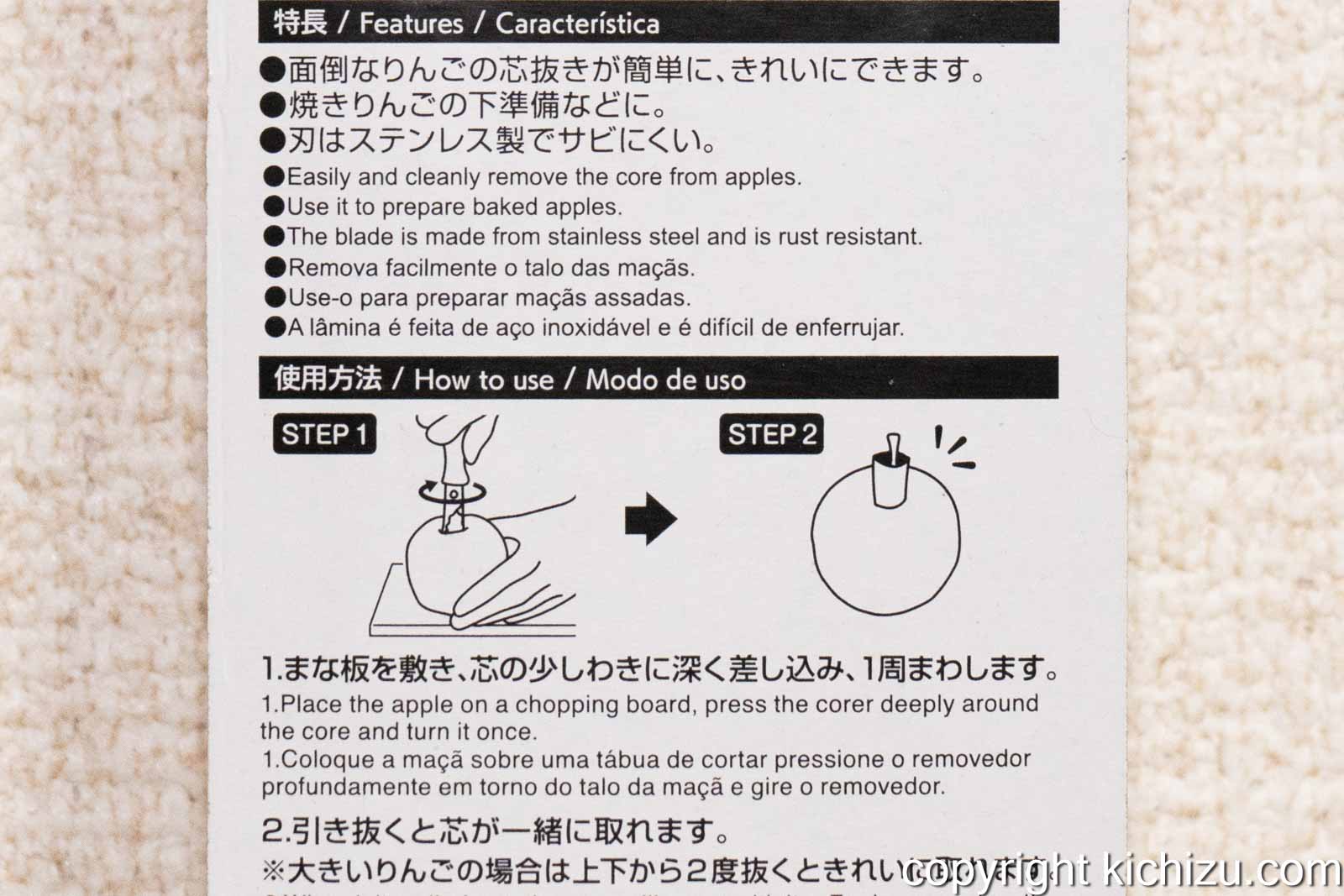

特徴

- 面倒なりんごの芯抜きが簡単に、きれいにできます。

- 焼きりんごの下準備などに。

- 刃はステンレス製でサビにくい。

使用方法

- まな板を敷き、芯の少しわきに深く差し込み、1周まわします。

- 引き抜くと芯が一緒に取れます。

※ 大きいリンゴの場合は上下から引き抜くと綺麗に取れます。

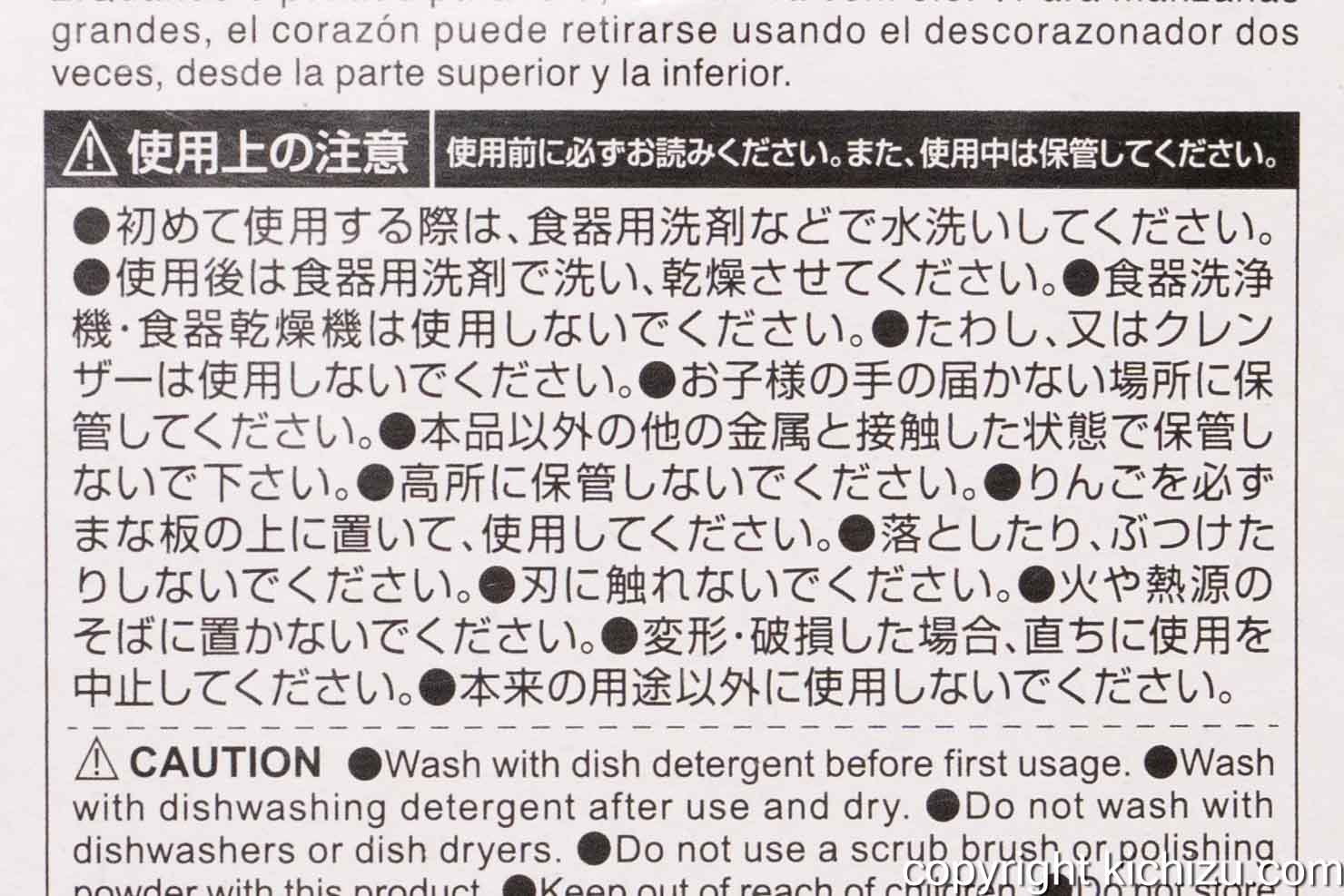

使用上の注意

-

- 初めて使用する際は、食品用洗剤などで水洗いしてください。

- 使用後は食器用洗剤で洗い、乾燥させてください。

- 食器用洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

- たわし、またはクレンザーは使用しないでください。

- お子様の手の届かない場所に保管してください。

- 高所に保管しないでください。

- りんごを必ずまな板の上に置いて、使用してください。

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。

- 刃に触れないでください。

- 火や熱源のそばに置かないでください。

- 変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。

- 本来の用途以外に使用しないでください。

りんごの芯抜き器のサイズ確認

りんごの芯抜き器の全体の様子。

全長 17.5cm、柄(手を持つ所) 8.5cm、刃先全体 9cmです。

刃の外径は16.8mmです。

刃の内径は15.7mmです。

刃のトゲトゲが付いている長さの個所は71.2mmです。

くり抜き器の重さは25gです。

りんごの芯抜き器を使ってみる

早速ダイソーのりんごの芯くり抜き器で、りんごの芯を抜いてみたいと思います。

りんごの芯くり抜き器の刃の円周を考えつつ、りんごの芯より少しずらした所に差し込みます。

奥まで差し込んだら芯抜きを1回転させ引っ張ります。

りんごの芯を取り除いた様子。りんごの芯抜き器の長さが足りなかったため、貫通出来ませんでした。

今度は、りんごの後ろから芯抜きで取り除いていきます。

上から開けた穴と貫通した感触を得たので、芯抜きを引っ張り出します。

こちらがりんごの芯を切り抜いた様子です。上と下の差し込み位置がずれると、このように不恰好になってしまいます。

100均ダイソーの商品なので、強い力や上手にリンゴの芯を取り除くことが出来ないのかなと思いましたが、思いの外、簡単で綺麗に取り除くことができました。

りんごの芯をくり抜いた後で、りんご半分に切っていました。

全てのりんごの芯は、まっすぐではないため、ご覧の通り取り残しができますが、こればっかりは仕方ありません。

りんご、8等分に切ってきます。

8等分に切った後に、取り残した芯を包丁で取り除いていきます。

このような切り方をする場合は、結局最後に、残った芯を取り除く羽目になり、りんごの芯抜き器を使った意味があまりありません。

ただし、別ページで紹介している焼きリンゴを作る時は、便利な商品だと思います。

りんごの変色を防ぐために、塩水に浸けタッパーに保存する

塩水を作り、皮を剥いたりんごを中に入れます。塩水に浸している時間は2~3秒です。

100均のダイソーで購入した密封タッパーに入れて冷蔵庫で保管します。小腹が空いた時に、一切れ食べるようにしています。

砂糖がたくさん入っている、下手なお菓子を買うよりもとても健康的だと思います。

りんごの芯抜き器の清掃について

芯抜き器に詰まったりんごを取り除きます。刃が包丁程ではありませんが、鋭いので注意しながら引っ張ります。

すると上の方だけ引っ張られ、奥の方には残ってしまいました。

こんな感じで、りんごの芯抜き器の刃の奥に、挟まって残ってしまいました。

こうなっては、爪楊枝を使って取り出すしかありません。

また、この後の洗剤をつけた掃除も、尖ってる部分に注意しながら洗う必要があります。

そして、刃の奥までスポンジが届きにくい形状のため、不衛生です。

りんご芯抜き器の刃先は鋭く、子供がいる家庭では危険

強い力を必要とせず、簡単にりんごの芯をくり抜くことが出来る、芯取り器ですが、その分刃先が鋭く、油断すると、手を切ってしまいます。

実際、私も刃が手に当たり、切ってしまいました。お子さんがいる場合は、保管場所に注意するか、下記で紹介するりんごの芯取り器をお勧めします。

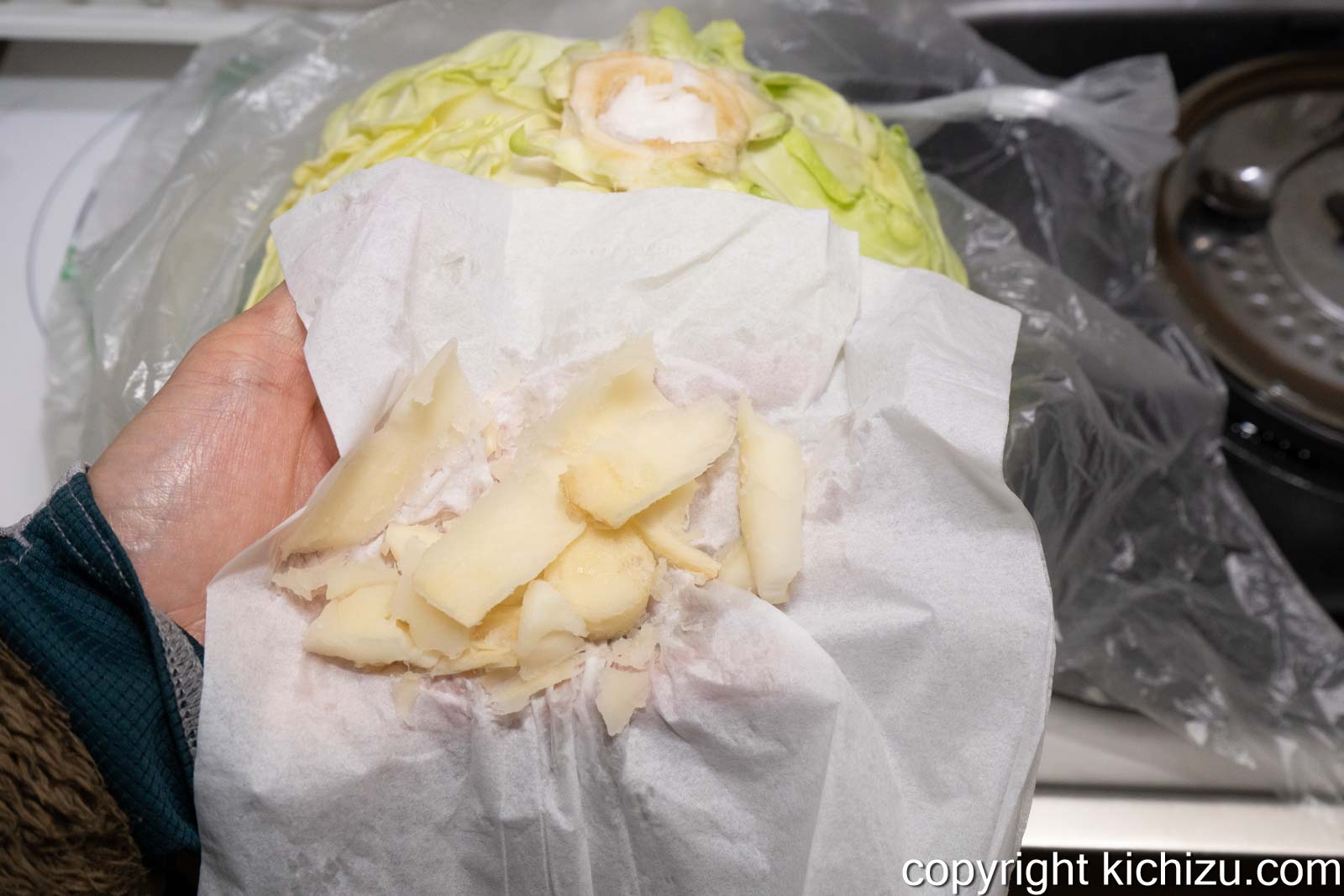

キャベツの芯を取り除いてみる

キャベツの芯をくり抜くと、キャベツが長持ちするという話があるのでやってみます。

でも、過去にキャベツの芯をくり抜いて冷蔵庫で保存したことがありますが、あまり長持ちしたという実感はありません。

実は都市伝説ではないかと思っています。

先に下記で紹介する「タイガークラウンのリンゴの芯抜き器」で、キャベツの芯をくり抜こうとしましたが、刃が立ちませんでした。

りんごの身と比べ、キャベツの芯がとても硬いので、この結果は仕方ありません。

続いて、ダイソーのりんごの芯くり抜き器でキャベツの芯を取り除いてみました。

ダイソーのりんごの芯取り器は、先が尖って刃が鋭いため、面白いようにサクサク取れました。

最後にキャベツの芯の穴に水に濡らしたティッシュを詰め込みます。

そして、新聞紙を濡らしてキャベツ全体を覆いビニール袋で包みます。

と、これがキャベツを長持ちする秘訣らしいのですが、芯をくり抜く件も含め、3~4日の保存では新鮮さに対する効果は見られませんでした。

この作業はとても手間なので、今後はやらないと思います。

タイガークラウンのリンゴの芯抜き器

アマゾンでなかなか評判が良い「タイガークラウンのリンゴの芯抜き器」を購入しました。

パッケージも一目で「りんごの芯を抜く調理器具」とわかりやすく、凝った作りになっています。

パッケージの後ろ側です。「使い方」と「取扱い上の注意」が書かれています。それぞれ詳しく見ていきます

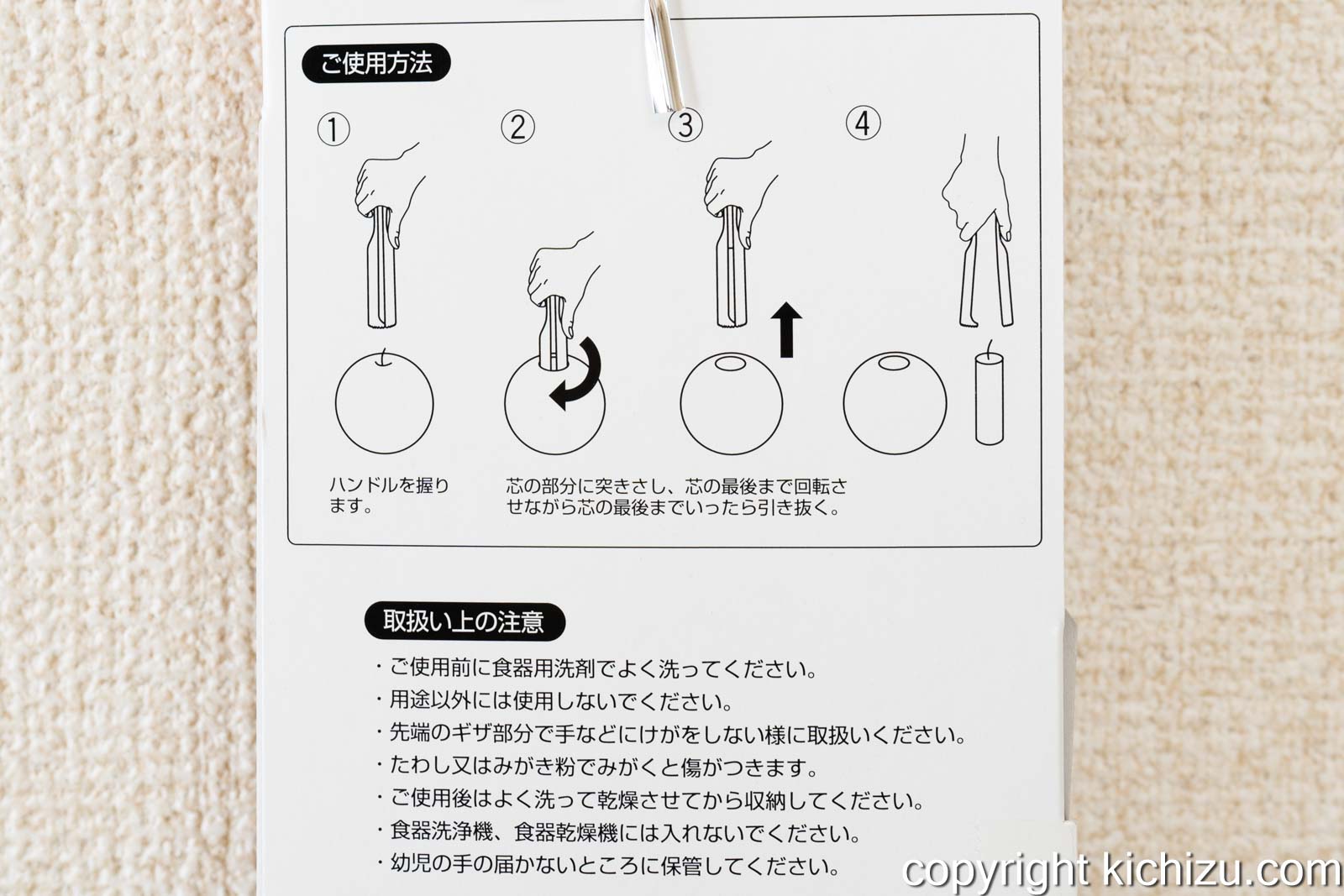

ご使用方法

- ハンドルを握ります。

- 芯の部分に突き刺し、芯の最後まで回転させながら

- 芯の最後まで行ったら引き抜く

取扱い上の注意

- ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。

- 用途以外には使用しないでください。

- 先端のギザ部分で手などに怪我をしない様に取扱いください。

- たわし又はみがき粉で磨くと傷がつきます。

- ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。

- 食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

- 幼児の手の届かない所に保管してください。

ステンレス銅(18-8)(サテン仕上げ)

パッケージの下側には、バーコードと「快適生活用品 製造元 株式会社タイガークラウン」と書かれています。

100均とは違い、価格もしっかりしているため、日本製の商品です。

100均と1200円する、りんごの芯取り器の比較

左がタイガークラウン(1200円)で、右が100均のダイソーで購入したリンゴの芯取り器です。

タイガークラウンの方は、先端がギザギザですが、100均のように先が尖っていないため、手に当たったり落としたりしても、100均程のダメージはありません。

先端部分がそんなに尖っていないため「りんごの芯をくり抜く時に力がいるんじゃないの?」と、思うかもしれませんが、100均と変わらず軽い力で、りんごの芯を取り除く事が出来ます。

外でゴミ拾いをする時に使う、ハサミを小さくしたようなイメージです。全長は約19.5cmです。

くり抜き器の重さは85gです。ダイソー製は25gでしたので、60gこちらの方が重いです。

中央部分が凹んでいるため、非常に持ちやすく、りんごの芯をカットしている時でも安定感があります。

1200円のりんごの芯取り器を使う

それでは早速、タイガークラウン製のりんごの芯取り器で、芯を取り除いてみたいと思います。

芯取り器を両方から抑え円状にし、りんごの芯の中心部に差し込み、回しながら押し込みます。

するとこのように、りんごを貫通します。ダイソーの芯取り器と比べ、長さがあるため、りんごが大きくても貫通させることができます。

こちらは、りんごの芯を取り除いた後の状態です。

りんごの芯の端を持ち上げます。

すると簡単に取り外すことができます。100均タイプと比べ、怪我の心配が少なく、子供が使っても安心です。

また構造がシンプルなため、使い終わった後に、洗う時も隅々まで洗うことができます。

このように、綺麗にりんごに穴を開けることができました。

焼きリンゴを作る

先程のりんごの芯を四つに切ります。

それを、りんごの後ろ側の穴に蓋をします。

こちらのリンゴは、種が残っていますので、取り除きます。

芯取り器の先端を上手く使って、くり抜きます。

種を取り除いたら同じように、リンゴの下方の穴にふたをします。

りんごの穴に、マーガリンを詰めていきます。

四つ、全てのりんごにマーガリンを詰めました。

その上からシナモンを振りかけ、オーブンで加熱します。

こちらが加熱が終わった、完成した焼きリンゴです。

小皿に移して頂きました。とても美味しかったです。

という訳で、価格は少し高いですが、安全性・清潔性を考えると、タイガークラウン製の芯抜き器がお勧めです!

関連記事